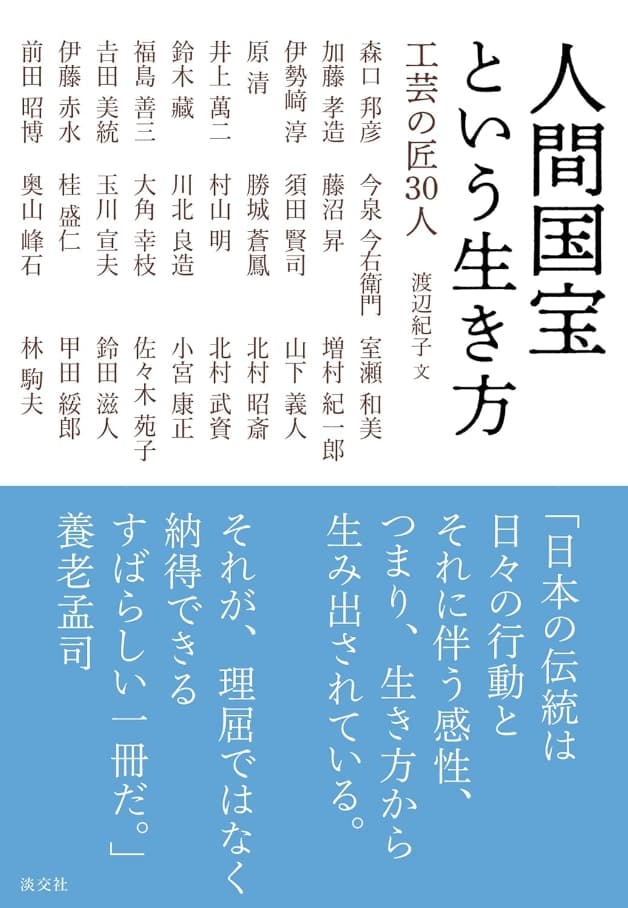

人間国宝という生き方 工芸の匠30人

文 / 渡辺紀子(淡交社刊)より

染織 / 友禅

きもの文化の未来に向ける、

あるべき継承とは?

森口邦彦の作品には目眩ましのような、

でも秩序ある秘密が数々隠されていて、

まるで現代アートのようだ。

身にまとえば、二次元とは異なる、

柔らかで豊かな宇宙が広がり、着る者を魅了する。

伝統の技法を用い、大胆な幾何学文様で

新たな友禅の世界を切り拓いてきた森口邦彦が、

老舗百貨店・三越のショッピングバッグを手がけた。

重要無形文化財「友禅」保持者(人間国宝)森口邦彦が、三越のショッピングバッグ制作に関わるまでのプロセスは、深い縁としか思えないものであった。いくつもの伏線が絡み合い、ときにはもつれ合いながらも、次第にひとつに束ねられ、前へ前へと力強く突き進む。そんな不思議、いや奇跡のような出来事だった(その奇跡はいまだ継続中である)。

Photo: KUNIHIRO FUKUMORI

自由闊達な美の世界「友禅」。

ひとつの伏線は、遠い過去からのもの。

友禅は、三越の前身である越後屋とほぼ同じ頃に誕生した。不思議なシンクロニシティ。現在の奇跡は、このとき、すでに約束されていたことなのかもしれない。340余年も前に。

森口の話は縦横無尽に広がる。

「信長が登場するまで、日本の支配者階級は、限りなく、大中国の文化、また、朝鮮半島の国々の影響を受け、 『織物』を珍重してきました。ところが、天下統一を果たした信長、その後継者である秀吉は、織物ではなく、辻が花や友禅の前身である小袖を好んだ。それはなぜか。『染め』ならば、どこにもないものがつくれるからです。信長は、唯一無二のものを着たかった。なにしろ、琵琶湖にサブマリンを浮かべるような人物です。まさに、中国や朝鮮半島の呪詛から外れて、自分たちの国をつくろうとした初めての男だと思います。そういう男が『染め』を愛した。それは、染めの特質である『自由さ』を愛したからに他なりません。

時代が下って、徳川の御代になると、奢侈(しゃし)禁止令によって、錦紗や総絞り、刺繍などが厳しく禁止される中、その禁忌(きんき)を従順にクリアし、かつ、模様染めを完成させたのが『友禅』でした。それまで、工芸技法の名称が、素材であったり技術であったりするのに比して、友禅は、絵描きの宮崎友禅斎の名を代名詞とした。その意匠は『古風の賤しからぬをふくみて、今様の香車(きょうしゃ)なる物数寄にかなひ……』と、弟子の友尽斎が書き述べています。香車とは、粋な世界、雅な世界のこと。古風、つまり、古くから伝わる文化を内包しながら、今の時代に合った新しいものをつくろうよ、というのが友禅である、と。そして、鎖国によって、海外の影響をコントロール下におきながら、内側の文化を醸成するという素晴らしいシステムの中で生まれたのが、『自由のシンボル』たる友禅であり、浮世絵だったのです」。

Photo: KUNIHIRO FUKUMORI

真空になった時間。「このとき、僕は生きてるんやと感じる」。少し描いては、紙を丸めて眺めたりもする。

制約の中で躍動する幾何学文様。

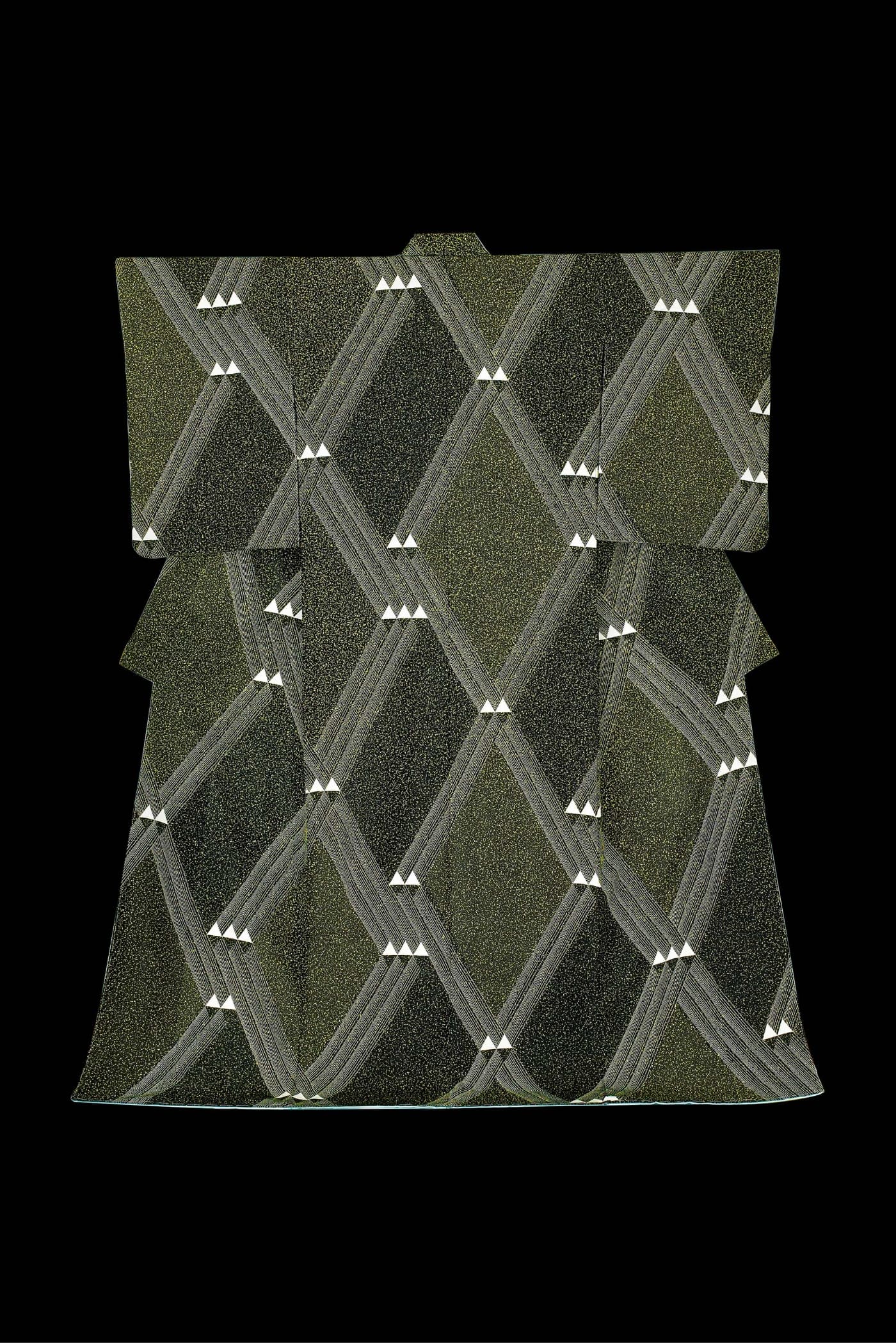

森口の描く現代友禅は、ダイナミックかつ斬新な幾何学文様だ。「幾何学文様は僕が一番好きな表現方法。観念的な発想ではなく、僕の肉体にしっくりくるんです」。

ショッピングバッグのデザインのもととなった友禅訪問着「白地位相割付文 実り」は、「六角形が位相的に展開するデザイン」であるが、重要なのは余白の部分だという。「虚空間を使い、錯視現象を起こさせる」造形方法だ。「実は、余白をデザインしているのです」。余白によって、色が変わって見えたり、強弱がついて見えたりする方法だ。

何より驚くのは、身にまとったときの立体感である。たとえば、衣桁にかけているときは直線でも、羽織ってみると斜めになる、あるいは着る人の身体をやさしくくるむ曲線になる。また、あるきものは帯のまわりにタービンのような柄が生まれる。さらに、儀仗兵のズボンのように、動くことによって美しいラインが際立ってくる文様もある。お年を召した方には強調してはいけない線があり、若い人には下半身をボディコンシャスにして、アピールしたほうがいい場合もある。ヒップアップのラインを考えたり、ふくらみを強調したり……そんな風に、着る人の姿や動作を、「より美しく、よりセクシーに、そして上品に」見せてあげる。そのために文様はあるべきではないのか。それを考え始めたのは、今から40年以上も前のことだった。

着装したときのイメージは、デザインの際にすでに織り込み済みである。それゆえ、推敲には信じられないほどの時間をかける。ときには、数年、寝かせることもある。来る日も来る日も、何度も何度も、集中して描き続ける。そして、草稿を丸めてはイメージをふくらませ、ミクロの世界での微調整をする。「実り」の図形は、そんな風にして十数年かけて完成したものだ。森口が没頭する、その真空になったような時間は、「僕が生きている実感そのもの」。草稿を丸めながら、頭の中では、理想の女性に着せてみせているのかもしれない。

伝統的な友禅の技法を用いながら、誰も見たことのない世界を湧出させる。計算され尽くした緻密な表現が革新を生み出しているのである。

今回のショッピングバッグは、この「実り」をベースに考え出されたものではあるが、きものの柄をそのまま写したものではない。きものは着装した際のイメージを踏まえ、ふくらみや曲線を考慮に入れたものだが、バッグは直線的でマチがあり、サイズの違うものも考えなければならない。森口は、バッグの立体的な構造をアーキテクチャーとしてとらえ、再設計を施した。それだけではない。紙に落とし込むための素材として、新たに全部を染め直したという。これは、もう事件といってもいいくらいの出来事である。

これほどまでにショッピングバッグに力を注ぐのには、訳があった。

Photo: SHIGEKI KURIBAYASHI

立体的な構造を考慮したうえで、位相を新たに設計し直し、かつ、新たに染め上げたものだ。グラフィックデザインを学んだ森口ならではの「豪速球」といえよう。アートである。

決して途絶えぬ「伝燈」に向かって。

森口には、積年の課題があった。

「マスとの接触」。

それは、のちに京都国立近代美術館館長を務めることとなる友が、事業課員時代にしたためた評論に起因する。ちょうど、同館が森口の作品を買い上げた直後に発表された文章であり、作品の写真とともに掲載されたものだったがゆえに、友が自分に向かっていっていることだと読んだ。そこには、工芸作品が一部の富裕層の愛玩物になっていることに対して、疑問を持たざるを得ない、といった内容が書かれていた。その友は、茶飲み話では、「買えるものなら買いたいけど、僕の月給では、君の作品は買えへんやん」と笑っていた。「買いたい」といってくれたことは嬉しかったが、自分自身も、同じ疑問を持っていたことは確かである。

手と時間と気持ちをかけすぎると、どうしても高価なものになってしまうのは、否めないことだった。

かつて、マスプロダクションを試したことがないわけではない。しかし、自分が直面したのは、作品を作る前からソロバンを弾くような、利益至上主義だった。辟易し、嫌悪した。もちろん、お金は必要なものだが、「僕が作りたいのは、もっと真剣な、もっと美しいものだ。利益がなければモノを作れないならば、芸術文化はこの世に有り得ない」。そう自答して、マスプロダクツの世界に抵抗する、と決めたのである。が、件(くだん)の友がつきつけた「課題」はずっと胸の奥底にくすぶり続けたままだった。

ここ20年余り、森口は日本工芸会の役員を務め、運営に携わってきた。それまで、先輩たちが積み上げてきてくれたことをしっかりと受け継ぎながら、時代に即応し、かつ、時代をリードしていかなくては、という気概で、その年月をすごしてきた。日本伝統工芸展の、40回、50回の記念事業も、主だった役員としてきっちりと関わってきたので、60回は、若い人たちにお任せをして、会の運営から退いた。そして、「日本が日本であり続けるために」、絶対必要な展覧会になっていかなければならないという強い思いで、60回展に出品したのが「実り」だった。

2013年6月、三越からショッピングバッグをつくりたいという話があったとき、ちょうど、この「実り」が出品のために仕立て上がってきたところだった。これもまた不思議な符合である。目に見えぬ力に、あと押しされていたのだろうか。

この機会を逃して、積年の課題、「マスとの接触」をクリアできることがあるだろうか。そう思ったら、「もしも、私がご協力できることがあるならば、それは、きものの柄をバッグに応用することではないだろうか」と、思わず口をついて出てしまっていた。

そういう出会い、プロセスがあって、今日につながったのである。

Photo: TOSHIHIKO TAKENAKA

工房にて絵羽に下絵を描いていく。

日本工芸の未来を示すバッグに。

京都の美術大学を卒業したのち、フランス政府給費留学生として、パリの国立高等装飾美術学校へ。建築とグラフィックデザインを学ぶのだが、渡航して1週間もしないうちに、画家のバルテュス(※)と知己を得る。この運命的な出会いがなければ、友禅作家・森口邦彦は存在しなかった。

「美術大学を出て友禅をやっていたら、父のものをちょっとアレンジしたようなことで、終わっていたかもしれない。けれど、ヨーロッパに行ったおかげで、そしてバルテュスに会えたおかげで、『自分にしかできないことをする』『自分の中にあるものを表現する』という気持ちになれたのです」。

バルテュスは、ピカソをして「ヨーロッパ具象絵画の伝統を継ぐ最後の巨匠」といわしめた高名な画家である。

「彼は、15世紀の画家、ピエロ・デッラ・フランチェスカの継承者であるといっていました。ピエロから、ニコラ・プッサン、プッサンからクールベ、そして自分へと続く。僕が光琳の後嗣と思っているのと同じですよ。そんな風に大きな歴史を手繰り寄せ、その中に生きている人でした」。

22歳で出会って3年。ヨーロッパに残るつもりだった森口に、バルテュスは「なぜ日本に帰って、父のもとで働かないのか」と問い続けた。絶対に帰れ、と。そして半年後、帰国。友禅作家となるのである。

「バルテュスに出会って50年。いまの僕を見て、彼は満足しないかもしれませんが、僕なりに努力してきた。荒々しいまでに独創的だった初期友禅の『輝き』みたいなものは、その後、さまざまな試練を受けて、愚劣なものになっていったけれど、いやいや、そうではない。その『輝き』を作品で表すことが、僕の一番大切な仕事ではないか。そう思えたから、デザインや建築に目移りすることなく、友禅の世界にとどまることができたと思うんです。そして近年、欧米の美術館が、現代の友禅として僕の作品を認めてくれている。ということは、この50年、間違っていなかったのかな。バルテュスに、お許し願えるかなと思っています」。

森口は自問する。

変わりゆく日本に対して、自分なりに、親から受け継いだ技術でもって、現代の友禅をつくり続けるだけでいいのか。現在の日本は、文化の形成と経済の動きがリンクしなくなるという、まことに残念な状態である。友禅も生き抜くのが難しくなりつつある。しかし、僕は、外国の人にも友禅を通し、伝統的な日本を愛してほしいと思う。昔のままという意味ではない。先祖のものを大事にしながら、もっと生き生きと「いまの自分」でありたい。日本の伝統文化の「未来のシンボル」として、日本に来てくださる外国の人たちにも喜んで持って帰ってもらえるようなものをつくりたい。

「その思いで、このバッグに作品を展開しているつもりです」。

※バルテュス:1908年~2001 年。本名はバルタザール・ミシェル・クロソウスキー・ド・ローラ。

Photo: MASATOMO MORIYAMA

蒔糊の1粒1粒、同じようであっても、形も大きさも微妙に異なるため、表情が豊かになる。息を詰めて蒔糊をふる。

日本が日本であり続けるために。

父・森口華弘(※)と同じ、時間のかかる「蒔糊」という技術を使い、描くのは幾何学文様。若い頃、三越で展覧会をするとき、手練れの番頭さんたちから、よく、「ここに、お父さんの梅をちょっと散らせば、もっと売れるのに」と突っ込まれたりもしたという。でも、「僕はここに在りたい」。森口は、彼らの迫力にも臆することなく、凜と答えたという。まさに、コギト・エルゴ・スム(我思う故に我あり)だ。

そんな風にして、番頭さんたちに「鍛えてもらった」という思いも強い。ショッピングバッグ制作を手伝おうと思った一因には、彼らへの感謝の念もあった。

きものは美しい。きもの文化は奥深い。

「お客様にもっと興味を持ってもらって、買ったり着たりして、積極的に参加していただきたい。それによって、自分たちの文化をもう一度、活気づけることができるのではないでしょうか。その先鞭を三越がつけないで、どこがつけるか。そう思っています。歴史を知っている三越だからこそ、最初に述べた『古風の賤しからぬをふくみて、今様の香車なる』ものを提案できるのです」。

ところで、森口のきものを最初に買ってくれたのは、伊勢丹の三代小菅丹治(※)だった。父の展示会で3点のみ発表したものである。2011年、その伊勢丹と三越が統合された。

「いわば水と油でしょう。歴史も哲学も、企業理念も違う。だから、各々がこれまで培ってきた文化まで、ごちゃ混ぜにすることはないと思うんです。ショッピングバッグも、伊勢丹がタータンチェックという『織物』ならば、三越は『染物』に。お互いのアイデンティティを大切にしながら、もっと共有できるものはないかと求め合い、補完し合い、違えるところは違えつつ、幸せなマリアージュになっていってほしい。そして、それをお客様に理解してもらわないといけませんよね。互いに高め合うことで、伊勢丹のお客様が三越の、三越のお客様が伊勢丹のお客様になってくださることを夢見ています」。

「僕は何かを新しくしようというのでは、決してありません。誠実な意味で、歴史の中で自分を位置づけたいだけなのです。この広がりの中で、勝利者になることを望んでいるわけでもありません。歴史の中で、僕がアンカーにならないよう、次の世代にバトンタッチできるような、そして、日本が日本であり続けるために、僕の仕事が生きたらいいなという思いでいます。

僕を嚆矢として、さまざまな発想が伝統工芸の世界から生まれて、日本のモノ作りにもっと生かされてくるといいなと思います。今回のショッピングバッグもそうですが、僕をきっかけに『あ、こんなことができるんだ』となってくれれば、より日本らしい展開が生まれてくるのではないかと期待しています」。(2014年春・2017年冬・2020年春取材)

※森口華弘 もりぐち・かこう:1909年~2008年。’67年、重要無形文化財「友禅」保持者に認定される。漆蒔絵にヒントを得た「蒔糊技法」による新しい表現方法を完成させる。

※三代小菅丹治 さんだい こすげ・たんじ:1918年~1984年。『伊勢丹』創業者一族の三代目。’62年三代小菅丹治を襲名

Photo: SATOSHI YAMAGUCHI

訪問着「嶺文」

Photo: MASATOMO MORIYAMA

森口 邦彦

もりぐち・くにひこ 1941年、京都に、友禅作家の次男として誕生。京都市立美術大学で日本画を学んだのち、パリ国立高等装飾美術学校でグラフィックデザインと建築を学ぶ。学生時代に〈ギャラリーラファイエット〉のショッピングバッグを制作したことも。帰国後、父・華弘のもとで技術を学び、2007年、重要無形文化財「友禅」保持者に。

※森口邦彦氏の「邦」の異体字は、ブラウザで正しい表記ができませんこと、ご了承ください。