特別鼎談:

フィリップ・ワイズベッカー×森口邦彦×葛西 薫

「時代を越えて、贈られるもの」

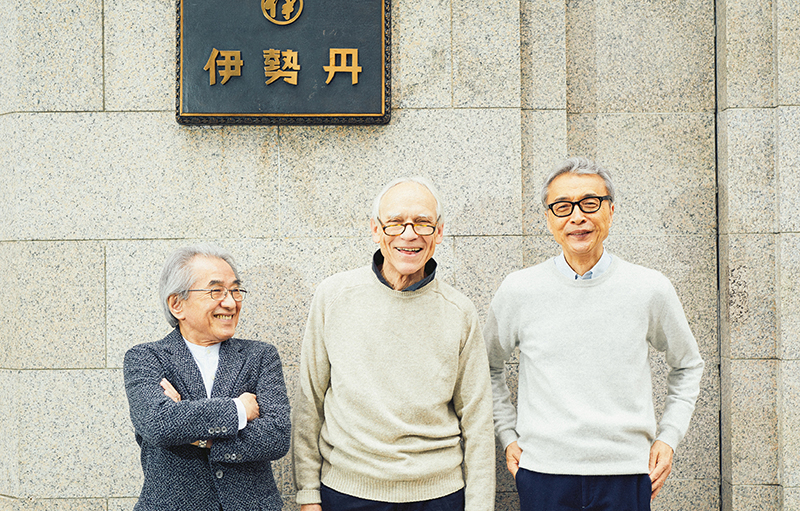

新しい包装紙「radiance」を囲んで、世界で活躍する3人のクリエイターが集まりました。アーティストのフィリップ・ワイズベッカー氏、友禅作家の森口邦彦氏、そしてアートディレクターの葛西 薫氏です。森口氏は、三越のショッピングバッグ「実り」をデザインし、ワイズベッカー氏とはフランスの大学で共に学んだ「フィリップ」「クニ」と呼び合う仲です。一方、葛西氏は、ワイズベッカー氏の作品集の装丁を多く手がけ、パリのアトリエまで訪れたことのある、旧知の関係。クリエイションに深く向き合ってきた3人が、新しい包装紙と、そして時代を越えるクリエイションについて、語り合いました。ファシリテーターは、美術手帖、編集長の岩渕貞哉氏です。

※森口邦彦氏の「邦」の異体字は、ブラウザで正しい表記ができませんこと、ご了承ください。

「新しい包装紙を囲んで」

─今回は新しい包装紙を記念して、お三方に集まっていただきました。包装紙「radiance」を出発点に、幅広くお話しいただければと思います。まず、ワイズベッカーさんに伺いたいのですが、今回の包装紙について、苦労された点や心がけた点がありましたら、教えてください。

フィリップ・ワイズベッカー(以下、ワイズベッカー):はじめは、この伊勢丹のタータン「マクミラン/イセタン」をベースに、新しい包装紙をデザインしてほしいと言われたんです。同時に「独自のクリエイションも試してほしい」と頼まれました。

しかし、タータンというのは、私にとってあまりにも確立されたものでした。色々試してみたのですけれど、タータンそのものを越えるものはできなかったんです。なので、より自由に、個人的な追求をしていきました。

はじめに多数のデッサンを制作したのですが、そのなかに、今回のもととなる一枚がありました。塗りつぶした多角形が組み合わさったものなのですが、あるとき、その多角形の輪郭線を描いたみたんです。その線を見たとき、驚きました。これはいいぞ、と思ったんです。準備されたものではない、偶然に湧き出たものでした。私はそういう、サプライズが好きなんです。そこから、この「radiance」が完成したわけです。

森口邦彦(以下、森口):すごく、清楚な感じがしますね。紙に残された白さが、大切な要素だと思います。ベタ塗りにしなくてよかったなぁ、と。そして、タータンのショッピングバッグとのアンサンブルがすごくいい。

葛西 薫(以下、葛西):僕もよく似た感想です。森口さんの言うように、タータンとの相性や、距離感の取り方が、すごくいいなと感じました。包装紙って、小さいものを包んだときなどには、図形のどの部分が出てくるかわからない。包むものによって、ガラッとデザインが変わってしまいますよね。その可変性が、楽しい。包んでいくうちに、喜びと発見がある。

ワイズベッカー:おっしゃる通りです。正方形が基準ではありますが、正方形としてはなかなか見えない。

森口:見えないね。包むと新しい絵が見えてくるけれど。

ワイズベッカー:最初、包んだときのことは全く考えていませんでした。私が意図的に配置したのは、文字です。I、S、E、T、A、N…って。何が書いてあるんだろう? って思わせたかった。

葛西:僕は前から、ワイズベッカーさんの手書きの文字も本当に素晴らしいと感じていました。手紙やメモも、すごく良いんです。書体化したいな、と思うくらいです。

「紙で包むという文化」

─葛西さんも多くのショッピングバッグなどのデザインを手がけられています。普段デザインされるなかで、心がけていることはありますか?

葛西:ショッピングバッグや包装紙というものは、主役ではないんです。その中に包まれるもの、入れるものがありますから。例えば、お菓子が主役のときは、ラッピングは中のお菓子以上に、華美である必要はないんです。開けてびっくりの方が、嬉しいですから。そういう感覚ですね。

森口:日本人の包装紙への愛着というのは、少し西洋とは違うかもしれない。でも、贈り物をするときの気持ちというのは、変わらないと思います。西も東も。

ワイズベッカー:そうですね、それは普遍的な思いだと思います。でも日本は、紙に対する感性が欧米に比べるとすごく強いですね。包装に対する感性も、西洋にないものがあります。紙の質にも、すごくこだわる。それはもしかしたら建築の由来かもしれません。

葛西:障子や襖も、紙ですね。

森口:日本は文化的に、なにか儀式化するところがあります。包装紙なんていうのは、その一つの典型的な表現の場の一つですよね。昔は何かをお渡しするときには、お盆の上に、風呂敷で包んだものを置いて、その上に袱紗を乗せてお持ちしていました。ああいう儀式性というのは、紙の包装紙にも残っています。そういう気持ちが、今回の包装紙にも入っていると思う。フィリップはちゃんと、そういう文化を大切に思う日本人の気持ちを理解して、ここに表現してくれていると思います。僕は、それがすごく嬉しい。

ワイズベッカー:紙には、昔から惹かれるんです。私はたくさんの色を使って描くことはしないので、何が描かれているか以上に、白い紙がとても大切です。描くときにはどうしても白い部分の方が多くなりますから、当たり前のことでもあるんですけれど。全部を塗りつぶしてしまうには、紙のことが好きすぎるんでしょう。 全てを手放して、紙だけと生きるのが夢です。

葛西:素晴らしい! ワイズベッカーさんは、よく紙のギリギリの端に描きますね。あのスリルは、見ていて面白いです。ちょっと、生き物的なんです。揺れていて、止まっていない感じがあります。

よく思うことなんですが、紙の中心に要素を置いたときと、ちょっとずらしたときの表情を比べると、ど真ん中に置かない方が「紙自体」が見えてくる。表現物と紙とが、等価になる。

ワイズベッカー:まさしくそうなんです。描かれたものにとって、紙は人の目に届くまでの通過点なんですよね。

「景色に必要なものになりたい」

─森口先生は普段着物のデザインを手がけられながら、三越のショッピングバッグ「実り」をデザインされました。着物のデザインには、着ている自分だけでなく周りの人も楽しませる要素も大切だと思います。いっぽうショッピングバッグも、それを持って街に出て歩くと、街の雰囲気や、景色を変えるものでもありますね。

森口:僕のデザインした三越の「実り」は、着物のために作りました。世界に一点だけ、この柄の着物が存在していて、それは、三越さんがコレクションしています。

僕の場合は、着物という創作の形があります。「実り」は、女性を美しくする道具としての着物を考えるプロセスのなかで、生まれてきた図柄です。それを、ショッピングバッグに展開しました。一点ものの着物を作ってきた僕にとって、こんなにもたくさん量産されるもののデザインは、大変でしたけれど、とてもおもしろい挑戦でもありました。アーバンランドスケープというんですかね。都市空間の風景の一部になれるとは、思いもよらなかったんですが、そのことを発見して、とても嬉しかったです。

葛西:そうですねえ。僕は昔、広告ばかり作っていたので、自分のポスターが貼られたとき、街がどんな風に見えるかなと、よく想像していました。いつも街の風景をイメージしながら、例えば渋谷のホームがこうだと嬉しいなとか、看板がこうだと街はいいぞとか、思っていましたね。自分の作ったものが、風景の一部であってほしいな。あるいは、日常で邪魔なものになって欲しくないな、と。

森口:そうですね。景色に必要なものになりたい。

葛西:本なんかの装丁でも、本屋で目立つよりも、家に持って帰るまでの姿や、机にポンと置いて、お茶を飲んだときにふと見えたときの姿にこだわりたい。本が載っているテーブルの風景まで想像します。

「包装紙が包むもの」

─包装紙には、ギフトの一部になるという要素も大きいと思います。ギフトに関する思い出やエピソードがあれば教えてください。

ワイズベッカー:先ほどクニからいただいたものがあるんですが、そのとき、贈り物について素晴らしい定義をしてくれました。

森口:最近、三越伊勢丹の企画で、リバティというイギリスの会社のためのデザインをしたんです。まだ発表したばかりなのですが、ささやかながら、フィリップの奥様のロジーヌにプレゼントしようと思って持ってきました。そのバッグを、フィリップのデザインした新しい包装紙で包んでほしいと頼んだのです。そしてそれを、今回は特別に、僕のデザインしたショッピングバッグに入れました。それは、僕が作ったバッグではなくて、僕の誠実な、彼女への友情を包んで贈りたいからです。まさにそれがラッピングという、プレゼントの極意だと思います。モノを通じて、もう少し精神的なものを包みたい。新聞紙でだって、同じものは包めます。でもそれは全然、違うと思いませんか? その話を、フィリップにしました。

ワイズベッカー:「友情を包む」という表現が、美しかったですね。

森口:ものだけじゃない、気持ちの交換ですね。

ワイズベッカー:ギフトって、すごく複雑です。相手の喜びのためでもありますし、それは自分の喜びのためでもあります。

森口:この包装紙を作った第一番目のクリエイターはフィリップですけれど、伊勢丹というお店を選んで、包んでもらう人というのも、第二番目の表現者なんですよ。選ぶ、ことによってなされる表現です。

葛西:以前「贈り物」が、デザインに関わることを知ったんです。エットーレ・ソットサスという、イタリアのデザイナーの言った言葉です。デザインとは何か。例えば、花束を贈るとき、何の花を選んで、どんな紙で包んで、どのタイミングで、どんな言葉を添えて渡すのか…それを考えるすべてのことがデザインなんだ、と。腑に落ちたんですよね。ああ、デザインってそういうことなんだ、と。贈られた人の喜びと、贈る人の喜びが重なり合うということですよね。

「時間や時代を越えるもの」

─それぞれの分野を牽引されてきた皆さまが、おたがいの制作に向き合う姿勢について、感じていることはありますか。

葛西:いつもワイズベッカーさんとの仕事で思うんですが、個人から生まれたものなのに、みんなのもの、誰のものでもある、という感じがするんです。風通しの良さや、軽やかさがある。重厚さよりも、親しみやすさを抱きます。ご本人は「偶然」というけれども、きっと今まで積み上げてきたものが、体から湧き出して、手の先から出てきてしまったんだなあと思うんですね。

ワイズベッカー:葛西さんは「もっとも成功したデザインというのは、クリエイターを忘れさせる。オブジェが独立して、それ自らが存在するものだ」とおっしゃっていましたね。とても響きました。

葛西:個人が作ったものであっても、結果的にその人からさえも離れたときが、一番嬉しいですよね。不思議な話ですが、例えばワイズベッカーさんが描いたものなのに「これは、僕が描いたものなんだ」と思うときもあるんです。森口さんの図形を見てね、なぜ僕はこれをしなかったんだろう? と思うこともある。入れ替わりができるくらいまでになっちゃうんです。

ワイズベッカー:クニの代わりは、私には無理ですね。彼が仕事してるところを見ましたが、絶対に無理です(笑)

森口:僕とフィリップが共通する部分は、たくさんあります。それは50数年前、私がパリに留学していたとき、フランス国立高等装飾美術学校で一緒に教育を受けたという、一つの否定できない事実のベースがあるからだと思います。

ワイズベッカー:クニは、学校で一緒だった、本当に稀有な存在なんです。

森口:38年ぶりに、ほとんど偶然京都で再会できたことは、今でも信じられません。

ワイズベッカー:私たちは約1万キロ離れている場所で、それぞれの道を歩んでいるけれど、同じ方向性を持っています。それって、とても神秘的なことです。信じられない。

森口:ええ。すごく大切にしたい。僕たちは、ともに何かをつくりだしながら、限りなく自分の世界を求めている。でも、誰が描いたとしても同じような直線であったり、鉛筆の色であったりする。僕にしか、あるいはフィリップにしか作れないタッチではない。そういう、できるだけ匿名性の高い手法や素材、表現媒体を使いながら、でも、どうしようもなくフィリップでしかあり得ない、僕でしかあり得ない、そして葛西さんでしかあり得ない、そういう世界を求めているんです。そこが、共通しているんじゃないかな。個性的でありたいと同時に、ものすごく匿名的でありたい。相反する二つの感情を同時に持ちながら、両方を求めているというか。

ワイズベッカー:本当にその通りですね。

森口:現代にたどり着いた文明の、一つの姿なのかなと思っています。あえて僕は、避けないで両方に乗りたい。なんだか、そういう気持ちありませんか?

葛西:もう、全く同じです。

森口:ものすごく個人的でありたいんだけども、同時にそれだけじゃいけない。もっと皆さんと同じようなものを作らなきゃ、というね。

葛西:どなたかがおっしゃっていましたけど、個人的になるほど普遍的になるとか。日本的であるほど世界的になるとか。今になって、だんだん実感しますね。

ワイズベッカー:私たち3人が共有している理念は、一過性のもの、刹那的なものではなく、時間や時代を越えるものを作っていこう、という概念です。そこが、やはり私たち3人の共通点だと思います。もはや存在しているのは「私たち」ではないんですよね。

森口邦彦

Kunihiko Moriguchi

森口邦彦(もりぐち・くにひこ)氏は1941年、同じく友禅作家であった森口華弘(もりぐち・かこう)氏の次男として京都に生まれる。京都市立美術大学(現・京都市立芸術大学)日本画科を卒業後、パリ国立高等装飾美術学校に留学し、グラフィックデザインを学ぶ。帰国後、父である森口華弘氏の弟子となり友禅を学び、2007年に父と同じく重要無形文化財(人間国宝)に認定される。伝統的な友禅の技法を用いながら、既成の概念を超えた斬新なグラフィックデザインでもある大胆な幾何学模様は、どこまでも自由である。

葛西 薫

Kaoru Kasai

アートディレクター。1949年札幌市生まれ。1973年サン・アド入社。サントリーウーロン茶中国シリーズ(1983年~)、ユナイテッドアローズ(1997年~)、とらや、TORAYA CAFÉ(2004年~)などの広告制作およびパッケージデザインの他、サントリー、サントリー美術館、六本木商店街振興組合のCI・サイン計画、映画・演劇の宣伝制作、装丁など、活動は多岐。近作に新装版「クレーの日記」(みすず書房)、「PHILIPPE WEISBECKER WORKS IN PROGRESS」(パイ インターナショナル)の装丁などがある。毎日デザイン賞、講談社出版文化賞ブックデザイン賞など受賞。

岩渕貞哉

Teiya Iwabuchi

『美術手帖』編集長。1975年横浜市生まれ。1999年慶応義塾大学経済学部卒業。2002年より『美術手帖』編集部に携わり、2008年から現職。美術出版社取締役。2017年、ウェブ版「美術手帖」をオープン。公募展の審査員やトークイベントの出演など、幅広い場面で現代のアートシーンに関わる。